DŌJŌ 道場 (lieu de la voie)

Le dōjō est le lieu consacré à la pratique des budō ou à la méditation bouddhiste Zen. Littéralement en japonais, dō signifie voie (c’est le même kanji que le tao chinois) et jō, endroit, lieu. Le dōjō est le lieu où l’on étudie ou cherche la voie.

Historiquement le dōjō était la salle du temple religieux. Ces grandes salles furent utilisées par la suite pour l’enseignement des arts martiaux. Que l’on y étudie les arts martiaux ou que l’on y pratique la méditation bouddhiste, des règles strictes sont instituées. Le dōjō est un lieu où l’on progresse. Cette progression est obligatoirement supervisée et contrôlée par un maître.

Traditionnellement, le dōjō obéit à des règles concernant son orientation. Le côté honorifique, kamiza (上座, litteralt. assise haute) est situé face au Sud. Le kamiza est le plus souvent décoré d’une calligraphie, de sabres, d’un portrait ou de tout autre objet symbolique de la discipline enseignée. L’enseignant s’assied dos au kamiza. C’est aussi de ce côté qu’est placé un invité de marque.

Le mur d’en face est le shimoza (下座, litteralt. assise basse), où sont assis les élèves. Ceux-ci sont rangés selon un ordre coutumier, qui mélange souvent le grade et l’ancienneté dans la pratique de la discipline ou dans le dōjō. Les élèves les plus anciens sont à la gauche de l’enseignant (à l’Est), les débutants à sa droite (à l’Ouest). C’est également à l’Ouest que sont placés les visiteurs éventuels, tandis que les assistants de l’enseignant s’asseyent dos au côté Est de la salle.

Cette orientation a une signification symbolique. Assis face au Sud, l’enseignant reçoit en plein la lumière du soleil, qui est la connaissance qu’il doit transmettre. Les élèves, eux, ne peuvent voir cette lumière qu’au travers de la réflexion qu’en offre l’enseignant, qui se doit donc d’être le miroir le plus fidèle possible. Les pratiquants anciens sont du côté du soleil levant : de par leur ancienneté, ils commencent à comprendre les principes essentiels de leur discipline, alors que les débutants sont encore dans l’ombre.

Le placement des invités du côté des débutants est également un héritage historique. Quand il existait de nombreuses écoles concurrentes, mettre les invités du côté des débutants et loin des anciens rendait difficile aux éventuels espions envoyés par les autres écoles de voir les techniques particulières à ce dōjō (toutes les techniques étaient alors réputées secrètes).

Aujourd’hui, au Japon comme en France, ce sont avant tout des considérations pratiques qui règlent l’orientation du dōjō (configuration du bâtiment), et les règles traditionnelles de placement des élèves sont inégalement appliquées selon les disciplines et les enseignants. Ainsi, certains enseignants considèrent que le placement hiérarchique renforce l’ego et doit être évité ; d’autres estiment que le pratiquant doit connaître sa juste place dans le dōjō et donc respecter le placement.

Le dōjō est un microcosme où nous prenons contact avec nous-même – nos peurs, nos anxiétés, nos réactions et nos habitudes. C’est une arène de conflit confiné où nous affrontons un adversaire qui n’est pas un adversaire mais plutôt un partenaire engagé à nous aider à comprendre pleinement. C’est un endroit où nous pouvons, en peu de temps, apprendre beaucoup sur ce que nous sommes et comment nous réagissons au monde. Les conflits mis en œuvre à l’intérieur du dōjō nous aident à gérer les conflits que l’on rencontre à l’extérieur. Noro Masamichi Sensei nous parla un jour d’un dōjō qui affichait à l’entrée « Ici commence l’étude » et à la sortie, « Ici commence la pratique ».

La concentration totale et la discipline requises pour étudier les budō se reportent dans la vie quotidienne. L’activité dans le dōjō nous amène à entreprendre constamment de nouvelles choses. C’est aussi une source de savoir – selon la terminologie Zen, une source d’édification personnelle. Ce qui fait dire à certains grands maîtres que le dōjō ne se limite pas à ses seuls murs. Maître Tamura disait qu’on porte le dōjō dans son cœur… faisant ainsi de n’importe quel lieu un dōjō.

Tradition martiale japonaise (bujutsu, budō, sports de combat)

En 701, influencés par la civilisation chinoise, les habitants de l’archipel japonais créèrent un État politiquement unifié, avec la promulgation formelle de lois pénales et administratives appelées Code Taihō. Quant à l’armement et à l’équipement guerrier de l’époque, le Japon commença à cultiver ses propres formes, uniques, très distinctes de celles la Chine. L’arme primitive fut d’abord l’arc, suivi par le sabre.

Développement des armes et des techniques martiales (bujutsu)

L’arc utilisé de la période Jōmon (-12 000 à -300) à la période Yayoi (-300 à 300) était fait de branches d’if. Il était de courte taille, mesurant entre 100 et 150 cm. L’arc japonais s’allongea graduellement avec le temps. Pendant la période Nara (710-794), il était beaucoup plus long que ses homologues chinois, atteignant une longueur approximative de 220 cm. La poignée (nigiri) fut placée au tiers inférieur. Le pouce touchait la corde, une flèche posée dessus. Le majeur et l’index tiraient la corde.

Les premiers arcs n’étaient faits que de bois. Au 10e siècle, milieu de la période Heian (794-1185), des lames de bambou furent ajoutées sur la face externe du bois (fuse-take no yumi). Au 12e siècle, fin de la période Heian – début de la période Kamakura (1185-1333), du bambou fut ajouté à l’intérieur, créant ainsi des arcs plus puissants (sanmai-uchi no yumi). En termes de forme et de fonction, ils étaient très similaires à ceux utilisés aujourd’hui.

Le cheval aussi fut hautement estimé en combat. Au milieu du 12e siècle, lors des Émeutes Gempei entre les deux principaux clans guerriers des familles Taira et Minamoto, les bushi (guerriers) montés et leurs arcs furent les facteurs décisifs de la bataille. La conclusion du conflit Minamoto-Taira amena à la création du premier gouvernement guerrier, le shogunat Kamakura, par Minamoto no Yoritomo (1147-1199). À partir de cette époque, des guerriers professionnels passèrent leurs journées à maîtriser leur habileté à monter à cheval et dans diverses formes d’archerie montée comme yabusame et kasagake (tir sur cible à cheval) ou inu-ou-mono (tir sur chien avec flèche mouchetée). Ils revêtaient de splendides armures complètes (ō yoroi) qui convenaient mieux à l’équipement du guerrier monté.

Quant au sabre, à partir du 11e siècle (fin de la période Heian), les lames droites traditionnelles utilisées en Chine furent modifiées en lames courbes au Japon. Leur emploi changea, passant d’estoc et de taille à des mouvements de coupes. Les guerriers souhaitaient des armes pouvant être utilisées à cheval. Les lames courbes à simple tranchant (tachi) étaient les plus efficaces. Les fantassins et les moines guerriers préféraient des tachi munies de longues hampes, appelées naginata, pour combattre à distance sûre avec des ennemis montés. La naginata était utilisée pour « faucher » (nagi-harau) les pattes des chevaux.

En 1274 et en 1281, les Mongols, sous le commandement de Kubilaï Khan (1215-1294), firent deux tentatives d’envahir le Japon. Sans succès. Des typhons imprévus devenus depuis des « vents divins » (kamikaze) décimèrent la flotte mongole, forçant les survivants à se replier et mettant fin à toute aspiration à s’emparer du pays. Le Japon fut sauvé par ces tempêtes fortuites mais la menace mongole inspira les japonais à repenser leur style de guerre. Ils comprirent que leurs méthodes traditionnelles de combat et leurs armes axées sur les compétences individuelles de guerriers à cheval eussent été futiles contre les redoutables Mongols. Ils développèrent de nouvelles armes comme la yari (lance longue) pour le combat rapproché. Les tactiques militaires évoluèrent de stratégies reposant sur les compétences combatives individuelles vers des stratégies axées sur le groupe. Les armures devinrent plus légères avec la création de matériaux de protection corporelle légers. Les styles de combat s’orientèrent vers des tactiques adaptées au groupe plutôt qu’à la recherche individuelle de gloire.

Formation de la tradition des arts martiaux (bujutsu ryūha)

Le Shogunat Muromachi (1336-1573), deuxième des trois gouvernements militaires japonais, fut instauré à une époque de grande instabilité sociale et politique. Jusqu’à la fin du 14e siècle, les cours du nord et du sud rivalisèrent pour obtenir le droit légitime de régner. La guerre d’Ōnin (Ōnin no ran), qui se déroula principalement à l’intérieur et autour de la capitale Kyoto, de 1467 à 1477, mit fin au fragile équilibre de pouvoir qui se maintenait entre le gouvernement Muromachi et ses gouverneurs militaires des provinces du centre et de l’ouest du Japon. La guerre se solda par une période sans précédent de violences incessantes connue sous le nom de Sengoku jidai (période des Royaumes combattants).

Afin de prendre l’avantage sur leurs rivaux, les seigneurs de guerre féodaux (daimyō) employèrent des experts militaires (heihōsha) talentueux et expérimentés pour renforcer leurs armées. Ces experts militaires formulèrent et systématisèrent des techniques élaborées pour anticiper les attaques ennemies. Au 14e siècle on vit se développer des écoles martiales (ryū) comme Ogasawara-ryū et Ōtsubo-ryū qui se spécialisèrent dans l’archerie montée et les archers à pied de la tradition Heki-ryū. Au 15e siècle, les écoles dédiées à l’art du maniement du sabre (kenjutsu) évoluèrent aussi. En particulier Tenshin Shōden Shintō-ryū d’Iizasa Chōisai (1387-1488), Kage-ryu d’Aisu Ikō (1452-1538) et Chūjō-ryū de Chūjō Hyōgonosuke (?- 1384). Ces écoles formèrent la base de la pléthore d’écoles d’arts martiaux qui se développèrent par la suite.

Les armes à feu furent introduites au Japon par l’île sud de Tanegashima en 1543. Quand les daimyō réalisèrent la valeur de cette nouvelle technologie, les méthodes conventionnelles de combat utilisant chevaux, arcs, sabres et lances changèrent. Les armes à feu et les divisions de fantassins armés de longues lances devinrent des facteurs importants dans les batailles. Les archers furent finalement remplacés par des mousquetaires. Cela engendra des écoles spécialisées de mousquet telles Tsuda-ryū de Tsuda Kenmotsu (1498-1567) et Inadome-ryū d’Inadome Ichimu (1552-1611).

Dans la sphère d’attribution des armes blanches, les écoles de kenjutsu (escrime) prospérèrent. Les traditions notables comprenaient Shintō-ryū de Tsukahara Bokuden (1489-1571), Shinkage-ryū de Kamiizumu Nobutsuna (1508-1577) et Ittō-ryū d’Itō Ittōsai (1560?-1628?). Il y avait des écoles de lance (sōjutsu) représentatives, parmi lesquelles Hōzōin-ryū créée par Hōzōin In’ei (1521-1607). Il y avait aussi des écoles spécialisées de lutte (kogusoku) comme Takenouchi-ryū jūjutsu de Takenouchi Hisamori (1503-1595). Avec ces développements, l’arc et la naginata, armes essentielles de l’arsenal bushi pendant les époques Heian et Kamakura, disparurent progressivement des champs de bataille japonais.

Les arts martiaux « fleuris »

Après la guerre d’Ōnin, l’ambition première des bushi, essayant de survivre à la violence incessante, fut de cultiver le talent nécessaire pour défaire leurs ennemis à tout prix. Pour atteindre cette nécessité, ils développèrent une disposition mentale dans laquelle ils étaient préparés à risquer leur vie sans état d’âme. Ils nourrissaient un comportement hautement raffiné excluant tout élément d’ambiguïté.

Tokugawa Ieyasu (1542-1616) qui avait formé le shogunat Tokugawa en 1603, élimina le défi potentiel le plus sérieux pour son gouvernement lors du siège du château d’Osaka durant l’été 1615. Le Japon inaugura une époque de paix après plus d’un siècle et demi de chaos.

La période Edo qui dura jusqu’en 1868 fut caractérisée par un système hiérarchique rigide de classes dans lequel les guerriers occupaient la position la plus haute, tandis que les paysans, les artisans et les marchands se tenaient respectivement au-dessous d’eux.

Malgré cette période de paix de 250 ans, en tant que caste de guerriers professionnels, les bushi devaient toujours s’entraîner dans les arts martiaux. La mort demeurait centrale dans leur existence. Cependant, très rapidement, l’idée de la mort dans la culture guerrière s’orientât vers un aspect moins pratique et une nature plus conceptuelle. Les séances chorégraphiées de techniques martiales (kata) qui étaient mémorisées pour apprendre le modus operandi des techniques de l’école évoluèrent de l’importance de gagner à l’attitude plus pacifique de ne pas perdre. Les applications pratiques en combat furent remplacées par le concept que les techniques martiales ne devaient pas être utilisées pour infliger agressivement des dommages à l’opposant, mais essentiellement comme forme de self-défense. Cette période signifie aussi une transition des arts martiaux adaptés à des ennemis en armure vers ceux destinés à des opposants ordinairement vêtus.

À travers l’entraînement aux arts martiaux comme forme de self-défense, l’importance fut aussi placée sur l’éducation de la force et de la résolution mentale ou spirituelle. Cet objectif est évident dans les fameux traités d’arts martiaux écrits par des guerriers légendaires lors de la période de transition de la guerre à la paix. Par exemple, les idéaux de katsunin ken (sabre qui donne la vie) et de setsunin-tō (lame mortelle) furent embrassés dans le Heihō Kadensho de Yagyū Munenori (1632). Le Gorin no sho de Miyamoto Musashi (1645) explique l’importance d’étudier les arts martiaux comme voie d’édification. Ces deux traités sont toujours cités en référence par les artistes martiaux modernes pour apprendre l’attitude mentale requise en situation de concurrence.

Avec l’établissement de la paix, les coutumes traditionnelles des guerriers de la Période des Royaumes Combattants s’effacèrent progressivement de la mémoire collective. L’entraînement aux arts martiaux se focalisa sur la forme plutôt que sur le sens pratique et les écoles se replièrent sur elles-mêmes alors que les techniques devenaient de plus en plus ostentatoires et élaborées. Traditionnellement, il était extrêmement difficile d’obtenir une licence d’enseignement dans une école d’art martial. Avec la commercialisation progressive des arts martiaux pendant la période Edo, les licences d’enseignement devinrent facilement négociables auprès de responsables d’école (sōke). Les arts martiaux devinrent en quelque sorte plus abstraits et éloignés des applications pratiques. L’autorité absolue détenue par les sōke devint de plus en plus diluée avec la pléthore d’écoles filiales autorisées qui commencèrent à apparaître.

Ce phénomène de bujutsu de plus en plus ostentatoire fut référencé comme « kahōka » (litt. fleurissement). Il devint l’objet de critiques croissantes. Des techniques tape-à-l’œil issues des arts martiaux furent introduites dans les arts du spectacle comme le Kabuki. Elles constituent aujourd’hui la base des duels au sabre dans les films de samurai et les séries télévisées.

L’essor de nouvelles écoles et des compétitions inter-écoles

Naganuma Shirōzaemon Kunisato (1688-1767) de l’école Jikishin Kage-ryū fut un des premiers artistes martiaux à aller à l’encontre de cette tendance fleurie. Entre 1711 et 1716 Naganuma créa une méthode d’entraînement full-contact utilisant men (casque de protection), kote (gantelets), dō (protection du buste) et fukuro-shinai (sabre de bambou). Ce nouveau système d’entraînement offrait une sorte d’excitation qui n’était pas expérimentable à travers la seule pratique des kata. Les pratiquants avaient la possibilité de combattre au sabre et de porter pleinement les frappes sans craindre de blesser – ou d’être blessé par – leur partenaire d’entraînement. Cette innovation fut davantage développée par Nakanishi Chūzō (? -1785) d’Ittō-ryū Nakanishi-ha, facilitant de ce fait la diffusion à d’autres écoles de kenjutsu.

Au 19e siècle, pendant l’ère Bakumatsu, des écoles domaniales (hankō) se répandirent à travers le pays. Ces écoles furent fondées pour éduquer les enfants des familles guerrières, aussi bien aux disciplines scolaires qu’aux bujutsu. D’habitude, les arts des bujutsu étaient enseignés de façon personnelle par le maître d’une tradition. Pourtant avec le développement des hankō, le bujutsu fut inclus dans les programmes d’enseignement. Des postes d’enseignant furent créés pour de talentueux artistes martiaux, indépendamment de leur statut. De nouvelles écoles ou branches de traditions établies utilisèrent des équipements de protection pour leur entraînement et furent ainsi capables de participer à des compétitions d’escrime contre d’autres écoles. Les guerriers des rangs les plus inférieurs et même les roturiers furent en mesurent de participer et furent récompensés par des grades correspondant à leur talent. Des élèves escrimeurs se rassemblaient de partout. À Edo, le Genbukan (Hokushin Ittō-ryū) de Chiba Shūsaku (1793-1856), le Renpeikan (Shintō Munen-ryū) de Saitō Yakurō (1798-1871) et le Shigakkan (Kyōshin Meichi-ryū) devinrent célèbres dans tout le pays comme les « trois grands dōjō ».

En 1855, des représentants du Shogunat conçurent le projet de fonder le Kōbusho. C’était essentiellement une académie militaire nationale dans laquelle les combattants étaient instruits aux arts de l’escrime, de la lance et de l’artillerie. Cependant, les deux premiers arts vinrent à être considérés comme dépassés et peu pratiques pour la guerre moderne. L’objectif de l’étude fut finalement recentré sur l’artillerie jusqu’à ce que l’académie ferme, dix ans plus tard. Les arts martiaux enseignés au Kōbusho étaient axés sur la compétition. La longueur des sabres de bambous utilisés dans les cours d’escrime kenjutsu fut établie à 115 cm. De même, le diamètre de l’embout de sûreté des lances d’entraînement fut fixé à 10,5 cm. Le Kōbusho standardisa la réglementation de l’équipement utilisé dans les bujutsu. Bien que ce fut utile pour une participation loyale en compétition, cela signifie également que les bujutsu devenaient de plus en plus insuffisants pour l’application en combat.

Avec la popularité croissante des bujutsu compétitifs, les forgerons et artisans fabricants d’armures traditionnelles s’engagèrent dans la production de nouveaux types d’équipements de protection. Les fabricants d’arcs qui utilisaient le bambou mais éprouvaient des difficultés à joindre les deux bouts furent en mesure de compenser leurs pertes financières en fabriquant des shinai pour le kenjutsu. Le développement de cette nouvelle industrie d’équipement pour arts martiaux fut caractéristique de l’ère Bakumatsu, à la fin du shogunat Tokugawa (1853-1868).

Du bujutsu au budō

En 1868, le gouvernement Tokugawa fut remplacé par l’autorité Impériale, lors de ce que l’on appelle la Restauration Meiji. Cela signifia la fin de plusieurs siècles de règles guerrières. Durant la période Meiji qui suivit, le Japon commença un parcours de modernisation impliquant une introduction à grande échelle de systèmes et de technologies occidentales. Dans ce sens, la modernisation du Japon a pu être assimilée à une occidentalisation. De nombreux aspects de la culture traditionnelle japonaise furent abandonnés. Cela inclut les bujutsu qui, bien que parties intégrantes de la culture guerrière dans la période Edo, furent jugés incompatibles avec un système d’éducation et d’armée moderne.

De nombreux artistes martiaux se retrouvèrent sans emploi. En 1873, Sakakibara Kenkichi, auparavant instructeur au Kōbusho, décida de créer des spectacles publics d’arts martiaux sur le modèle des écuries (heya) de Sumō qui existaient déjà à l’époque. Les spectacles d’arts martiaux Gekiken Kōgyō, nouvelle forme de divertissement pour les masses, furent couronnés de succès. Avec l’abolition des han (domaines féodaux) par le gouvernement Meiji, de nombreux guerriers sans emploi vagabondaient à travers le pays et se rassemblaient lors des rencontres Gekiken. Ce fut un sujet de grande inquiétude pour le gouvernement Meiji qui craignait qu’ils forment des alliances rebelles. Ceci conduisit à un interdit gouvernemental des rencontres Gekiken, laissant une fois encore de nombreux guerriers sans emploi.

Pendant la période 1878-1887 le kenjutsu et le jūjutsu furent réévalués comme d’utiles moyens d’enseigner, aux agents de la police nouvellement créée, la self-défense et le savoir-faire nécessaires pour appréhender les criminels. Bien que les postes soient limités, cela fournit à quelques experts en bujutsu une nouvelle carrière comme instructeurs. La voie empruntée pour introduire les bujutsu dans le système éducatif par le Ministère de l’Éducation fut un processus long et précautionneux. Le Ministère envisageait l’éducation physique à l’école d’après les articles des sciences médicales et la voyait comme moyen de développer un corps solide et de maintenir la santé chez les jeunes. On craignait que le kenjutsu et le jūjutsu ne soient trop radicaux. Il y avait le danger inhérent que des étudiants se blessent.

D’un point de vue pédagogique pratique, le contenu des bujutsu différait grandement selon les écoles. Il n’y avait pas en soi de réelle forme unifiée. Les méthodologies d’enseignement variaient entre les traditions et par-dessus tout cela, il eut été fort coûteux d’équiper les écoles du matériel nécessaire. Par conséquent, il fut jugé inapproprié d’inclure l’entraînement aux bujutsu comme partie du système éducatif national. Il fallut attendre un temps considérable avant qu’ils soient finalement autorisés à être enseignés dans les écoles.

Au milieu de tout cela, un homme, Kanō Jigorō (1860-1938), mena une action profonde sur le développement d’une forme pratique et pertinente de bujutsu pour l’éducation. En 1889, Kanō prononça un discours, lors du meeting national sur l’éducation, intitulé : Le Jūdō et sa valeur éducative. Dans cette conférence, il exposa pour la première fois les grandes lignes de ses idées sur le bujutsu dans l’éducation. Il épousa une nouvelle forme d’évolution du jūjutsu qu’il appela « jūdō ». Son projet sur le potentiel éducatif du jūdō était basé sur les idées d’éducation physique, morale et intellectuelle du philosophe anglais Herbert Spencer (1820-1903) qui étaient prédominantes au Japon à cette époque. Kanō déclara que le jūdō convergeait sur les trois domaines de l’éducation physique (forger un corps solide), de la compétition (aspect combatif du bujutsu) et du développement spirituel (élevant un mental et un esprit forts). Il expliqua que pour atteindre ses buts éducatifs, il était nécessaire de concevoir une structure rationnelle pour le corps, des techniques et des principes enseignés dans le jūdō. Il expliqua aussi et démontra les principes de shizen-tai (posture naturelle) et de kuzushi-tsukuri-kake (forcer l’ouverture ; être en mesure de projeter l’adversaire ; exécution technique) qui formaient les bases du jūdō. Ces nouveaux principes et la systématisation des techniques initiées par Kanō dans le jūdō servirent ultérieurement comme modèles pour le développement moderne d’autres arts martiaux.

La guerre Russo-japonaise (1904-1905) vit la montée des idéaux de développement personnel dans l’éducation. Le bujutsu fut promu comme voie pour forger un corps et un mental solide. Des méthodologies d’enseignement se développèrent, basées sur le modèle d’enseignement de groupe de la gymnastique, où un enseignant pouvait instruire de nombreux étudiants simultanément. Des approches telles que des entraînements au milieu de l’hiver pour développer discipline et courage devinrent également populaires. Avec les amendements apportés aux politiques d’enseignement secondaire en 1911, les bujutsu furent officiellement autorisés à être enseignés comme disciplines facultatives dans les écoles. Les mots employés pour les bujutsu à l’école furent gekiken (escrime avec sabres de bambou) et jūjutsu (et non jūdō).

Pourtant, un officiel du gouvernement et escrimeur nommé Nishikubo Hiromichi (1863-1930) exigea que le ministère de l’éducation emploie plutôt les mots budō, kendō et jūdō. Le suffixe -dō (litt. voie) implique que ces arts martiaux sont plus qu’une simple activité visant à une grande compétence technique. Ce sont en fait des voies dans lesquels le pratiquant peut développer tempérament et sens moral, en même temps que dextérité physique. Nishikubo fit sa plaidoirie en 1912 mais son désir ne fut réalisé qu’en 1919, quand la Dai Nihon Butokukai (Société de vertu martiale japonaise), organisation sous l’égide de la nation créée pour préserver et promouvoir les arts martiaux japonais, prit l’initiative et remplaça le suffixe –jutsu (litt. technique) par –dō pour faire kendō, jūdō, kyūdō (archerie) et budō. Pourtant, le Ministère de l’Éducation ne fit le changement officiel qu’en 1926.

Durant la décennie 1935-1945, l’idée de budō comme moyen de développement physique et spirituel devint étroitement liée au Shintō d’État nationaliste. Des autels Shintō appelés kamidana furent placés dans les salles de pratique (dōjō) et des formes hautement ritualisées d’étiquette furent de plus en plus mises en valeur dans les budō. En 1941, la relation entre budō et militarisme s’intensifia et l’application pratique en combat devint, une fois de plus, le principal objectif. En particulier jūken-jutsu (technique de baïonnette) et shageki-jutsu (exercices de tir) devinrent d’importants sujets d’étude. Ils furent finalement appelés jūkendō et shagekidō. Les budō furent alors élevés au rang d’études obligatoires dans les écoles, avec l’entraînement au combat comme principal objectif. La longueur du shinai utilisé en kendō fut raccourcie à environ 108 cm pour le rendre plus proche de la longueur d’un sabre réel. Des techniques telles que les coupes en diagonale furent introduites dans un but de combat. Le Japon allait être confronté à la défaite avant que ce genre d’entraînement ne fut enraciné.

Des budō aux « sports de combats »

Immédiatement après la défaite de 1945, les autorités japonaises des budō cessèrent leurs tentatives de se servir du budō pour l’entraînement au combat. Elles commencèrent une fois encore à promouvoir les budō comme voies pour entraîner des corps et des esprits sains. Le Quartier Général des forces américaines fut peu convaincu de la sincérité de ce soudain changement de politique et mit en œuvre un interdit complet sur la pratique des budō (et du Shintō) qui est resté effectif pendant plusieurs années.

La réintroduction des budō à l’école dans la période d’après-guerre fut un processus par étapes. Le jūdō réapparut en 1950 et le kendō en 1953. La condition sous-jacente était que ces budō fussent enseignés comme sports. Cela exigea un réexamen des règles de compétition et une rationalisation des techniques. L’importance excessive portée sur des entraînements austères fut reconsidérée. Ces budō furent développés comme forme d’éducation agréable. Ces budō demeurent, aujourd’hui encore, matières du programme scolaire officiel, de l’école à l’Université.

Les budō sportifs d’après-guerre devinrent populaires, pas seulement au Japon mais dans le monde entier. Le jūdō devint discipline Olympique officielle lors des Jeux de Tokyo en 1964. Des équipes féminines combattirent pour la première fois en 1992. Suivant l’exemple du jūdō, d’autres budō sont aussi devenus compétitifs. Kendō, kyūdō, sumō, karate, Shorinji Kempo et naginata organisent tous des championnats internationaux. Avec la dissémination internationale des budō, les aspects compétitifs prirent de l’importance. Divers problèmes comme la mentalité de gagner à tout prix ou les drogues qui accroissent les performances devinrent de plus en plus manifestes. Pour contrer cette tendance, des efforts sont faits pour réexaminer les budō comme voies traditionnelles pour forger un corps et un esprit sains et les promouvoir comme recherche de toute une vie dans laquelle l’individu est capable de nourrir l’autodiscipline.

Alors que nombre de budō semblaient s’orienter vers les sports de combat, un homme, Ueshiba Morihei (1883-1969), formé à différents budō traditionnels dès l’adolescence, développa à partir des années 1930 un budō incluant une forme ancienne de jūjutsu (aikijutsu) et l’étude d’armes traditionnelles (sabre, lance, baïonnette…) mais excluant toute forme de compétition. En 1942, ce budō fut définitivement nommé aïkido et fut officiellement reconnu par la Dai Nihon Butokukai. Cette même année, au plus fort de la guerre et alors que rien ne semblait pouvoir arrêter le Japon, Ueshiba tourna le dos aux militaires auxquels il avait enseigné jusque-là.

L’aïkido s’est développé en dehors des milieux scolaire, sportif et militaire. Dénué de tout esprit de compétition et ayant l’Amour Universel comme axe philosophique principal, l’aïkido ne cesse, pour ces raisons, de se répandre à travers le monde. Pour ces raisons aussi, Ueshiba fut, de son vivant, reconnu par ses pairs comme un des plus grands artistes martiaux du Japon. Il a atteint l’idéal des budō en fondant le budō idéal, celui par lequel on construit la Paix.

D’après NAKAMURA Tamio (Professeur, Faculté de culture et de développement humain, Université de Fukushima)

Tsuboniwa 坪庭

Tsuboniwa, que l’on traduit en occident par jardin intérieur (en anglais, indoor garden), signifiait à l’origine jardin–jarre. Jarre se dit tsubo (壼) et jardin niwa (庭) en japonais. Plus tard, au début de l’époque Edo, le sens de tsuboniwa a changé pour devenir jardin d’un tsubo, le tsubo (坪) étant une unité de surface équivalent à 3,3 m².

Pendant la période Heian, les petits endroits entourés de constructions, de passages, de clôtures, étaient appelés tsubo. De l’herbe, des fleurs et des arbres y étaient plantés pour le plaisir des yeux. Ces jardins intérieurs étaient nommés d’après ce qui y était planté, comme Kiri (paulownia) tsubo, Nashi (poirier) tsubo, Fuji (wistaria) tsubo, Ume (prunier) tsubo etc., et devinrent également le nom des femmes qui vivaient dans chaque pièce donnant sur le tsubo. Taira-no Kiyomori, qui était le chef du clan Heike, fit un Yomogi (armoise) tsubo pendant l’ère Heian. L’armoise est un type d’herbe qui pousse sur l’île de l’éternité. Minamoto-no yoritomo, chef du clan Genji, fit un Ishi (pierre) tsubo. Le clan Genji vainquit le clan Heike et établit le shogunat Kamakura. Il serait intéressant de découvrir les caractéristiques comparées de leur différents types de tsubo.

Pendant la période Muromachi, de nombreux jardins intérieurs dans l’admirable style Karesansui – composé de pierres, de sable blanc et d’arbres – apparurent dans les temples des sectes Zen.

Cependant, les jardins intérieurs, tels qu’on l’entend aujourd’hui, furent développés plus tard par les marchands de Kyōto pendant les périodes Momoyama et Edo.

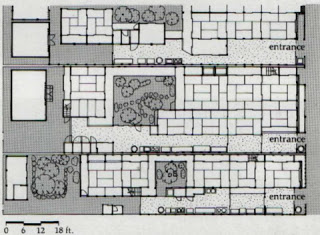

Pendant la période Momoyama, Toyotomi Hideyoshi imposa, comme un des plans de réforme de la ville de Kyōto, la partition des lotissements en forme de bandes.

Il était nécessaire, pour ces étroites maisons construites sur des bandes de terre accolées les unes aux autres, d’avoir des jardins intérieurs pour la lumière du jour et la ventilation. Sans les tsubo ces maisons auraient ressemblé à des grottes. Les étés chauds de Kyōto auraient rendu insupportable la vie dans ces maisons. Un jardin intérieur offrait aux gens un soulagement à la chaleur de l’été. Par conséquent, le jardin intérieur était bien entretenu et arrosé, remplissant ainsi sa fonction d’offrir de la fraîcheur aux gens.

Le tsubo d’une maison de marchand n’est pas l’endroit rêvé pour réaliser un jardin à cause de l’ombre et de la mauvaise irrigation. L’eau de pluie des toits se concentre sur le tsubo. Le sol toujours trempé rend difficile La culture des plantes.

Pour ces raisons, il existe des principes fondamentaux de réalisation d’un jardin intérieur pour changer ces conditions indésirables et le convertir en un bel endroit, confortable, humide et propre.

La première technique consiste à réaliser un système complet de drainage de l’eau ; la seconde est d’arranger correctement les constructions environnantes à savoir, les avant-toits, les fenêtres, les murs, les supports de structure, les vérandas ouvertes, les passages, les piliers, les pierres de fondement et le pavement sous les avant-toits ; la troisième, de garder le sol propre. Ainsi, le tsubo avec un arrangement correct des constructions et de bonnes conditions environnementales est très beau, même avant arrosage.

On l’agrémente de quelques éléments seulement (pierres, herbe, fleurs, arbres) et utilise les relations entre ceux-ci pour suggérer bien plus que ce qui est immédiatement saisissable au premier coup d’œil. On y ajoute des éléments faits de la main de l’homme tels qu’une lanterne de pierre ou un tsukubai (bassin de pierre utilisé lors de la cérémonie du thé) pour l’humaniser, le décorer et l’adapter à la vie quotidienne.

Le jardin doit être naturellement propre comme une clairière dans une forêt, mais sans être d’une propreté agressive. Les maîtres de la cérémonie du thé préféraient confier le nettoyage à un jeune garçon ou un vieil homme car ils s’acharnaient moins à cette tâche. Et puis, quelques feuilles tombées sous les arbres entre les pierres produisent un effet intéressant et ne doivent pas être ramassées.

Enfin, le jardin est arrosé régulièrement, non seulement pour les plantes et le rafraîchissement mais surtout parce que, après l’arrosage, il est encore plus beau.

Avec l’invention de la lumière artificielle et de l’air conditionné, l’absolue nécessité d’un si petit jardin pour la maison de marchand a pratiquement disparue. Aujourd’hui, les gens dépendent moins du jardin intérieur. Peu à peu, beaucoup sont détruits et on n’en reconstruit pas.

N’étant plus nécessaire à l’existence, le jardin intérieur est maintenant considéré comme un endroit pour la relaxation et pour calmer l’esprit. Le jardin intérieur moderne a beaucoup de nouvelles caractéristiques qui semblent refléter la personnalité du propriétaire. Alors que le nombre de ces beaux jardins a considérablement diminué, les jardins des maisons ordinaires, entourées de proches voisins, ont par certains aspects pris la place des jardins intérieurs.

D’après SAITO Tadakazu (jardinier paysagiste)